Mengapa rempah-rempah sejenis pala, buah yang tampak kering, keriput, dan tidak jauh lebih besar daripada sebutir kacang, menjadi rebutan bangsa Eropa?

Oleh Siti Maemunah

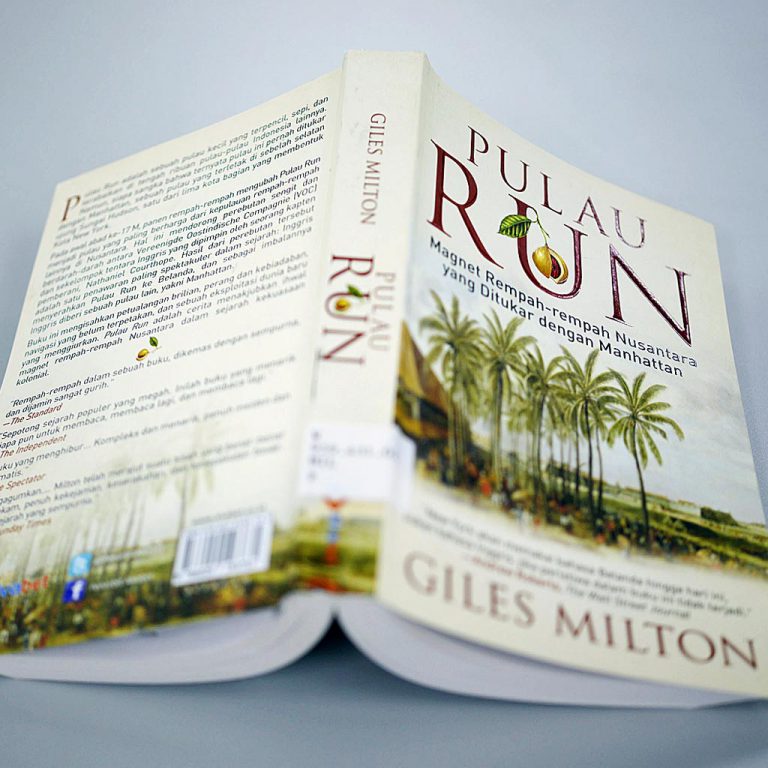

Judul: Pulau Run: Magnet Rempah-rempah Nusantara yang Ditukar dengan Manhattan

Pengarang: Giles Milton

Penerbit: Alvabet

Cetakan: I, 2015

Tebal: xiii + 495 halaman

ISBN: 978-602-9193-73-2

Pala (Myristica fragrans) adalah buah yang membuat bangsa Spanyol, Inggris, Portugis, dan Belanda menghabiskan waktu puluhan tahun, melarung armada-armada terkuat, mengorbankan ribuan pelaut terbaik, serta pendanaan yang tak terbatas, untuk mencapai pulau-pulau gudang rempah di timur jauh: Maluku, Banda, Neira, Ai, dan yang paling diimpikan, Pulau Run.

Padahal, Pulau Run tidak istimewa. Run sebuah pulau karang kecil di bagian luar gugusan kepulauan Banda dengan pelabuhannya yang kecil dikelilingi batu karang di bawah laut dan telah menghancurkan banyak kapal yang mencoba mendarat di sana. Tetapi, tebing dan gunung-gunungnya begitu kusut dengan pepohonan pala dan tiap tahun menghasilkan sepertiga juta pon rempah-rempah!

Gugusan pulau ”gudang rempah” itu diburu karena memproduksi komoditas pasar, seperti pala, kayu manis, cengkeh, lada, dan bunga lawang. Buah pala rempah yang paling dicari. Ia dipercaya bisa menyembuhkan wabah sampar, disentri, hingga berak darah— penyebab kematian paling ditakuti kala itu. Pala melahirkan berbagai pengetahuan medis dan diet, bahkan klaim-klaim tentang khasiatnya sebagai zat perangsang berahi. Harga pala melambung dan hanya orang kaya yang mampu membelinya.

Perburuan rempah

Buku yang judul aslinya Nathaniel’s Nutmeg ini menceritakan sejarah kolonialisme melalui perburuan dan perang antarbangsa demi monopoli perdagangan pala di kepulauan Nusantara. Permintaan pasar dan harga yang tinggi kala itu membuat kerajaan-kerajaan Eropa bernafsu mendapatkan rempah-rempah langsung dari tempat tumbuhnya. Wilayah yang tak mereka ketahui dengan rute sangat berbahaya karena iklimnya yang berbeda serta jarak tempuhnya menghabiskan waktu berbulan-bulan, bahkan hitungan tahun. Itu pun jika mereka kembali dengan selamat.

Hal terbaik dari buku ini adalah cara Giles Milton menuturkan dan meramu jurnal, catatan harian, dan surat-surat para petualang dari masa perburuan rempah-rempah. Kita diajak mengenal peristiwa dan peran yang dilakukan tiap-tiap petualang dan latar saat kejadian itu berlangsung. Termasuk gaya hidup bangsawan kerajaan Eropa hingga Asia yang tidak jauh dari koleksi barang mewah, pesta-pesta, dan alkohol.

Tentu saja tutur utama buku ini dimiliki para saudagar dan petualang Inggris dan Belanda yang berkompetisi memburu rempah, dengan sifatnya yang keras, pemarah, eksentrik, hingga pembangkang. Inilah kelemahan buku ini. Milton hanya menceritakan kehebatan dan kegigihan perburuan rempah dari kacamata bangsa Eropa. Perampokan kekayaan bangsa-bangsa kepulauan di Nusantara menjadi heroik dan berharga. Kesan yang berbeda terhadap cara pandang Eropa pada penduduk asli yang dianggap primitif, barbar, dan licik. Misalnya, dalam persinggahannya di Table Bay Afrika Selatan (1601), orang Inggris menggambarkan penduduk asli sebagai orang barbar liar yang mudah dieksploitasi. Mereka juga menggambarkan kota Banten dikenal karena perempuan-perempuannya yang murahan dan lemahnya moral serta aura kecabulan yang menggantung di atas kota itu. Orang Belanda menggambarkan penduduk asli Banda sebagai begitu licik dan kurang ajar sehingga nyaris tak bisa dipercaya, sekaligus menggelikan karena menawarkan palanya dengan harga sangat rendah.

Buku ini juga miskin cerita perempuan, seolah mengamini kolonialisme yang berwajah laki-laki, maskulin, patriarki. Tentu ada sosok perempuan yang disebut Ratu Elizabeth. Perempuan paling berkuasa di Inggris yang memiliki 3.000 koleksi gaun terkenal, mewakili kehidupan bangsawan yang bergelimang kemewahan. Akan tetapi, ini juga kekuatan buku Milton. Jika di bangku SD kita membaca heroisme pahlawan Nusantara mengusir penjajah, kali ini heroisme versi sang penjajah.

Intrik, kekerasan, penyiksaan, dan perang mewarnai hubungan antara Inggris, Belanda, dan penduduk asli. Pulau Banda salah satu saksi peristiwa biadab, pembantaian 44 orang Banda dalam kurungan bambu, hingga pemindahan sedikitnya 900 orang Banda ke Jawa untuk dijual sebagai budak, yang seperempatnya mati di perjalanan. Mungkin inilah awal bangsa Indonesia mengenal kekerasan sebagai cara penaklukan, termasuk metode penyiksaan yang dipaparkan dengan gambar, saat orang Inggris menyiksa orang China ataupun orang Belanda menyiksa orang Inggris.

Hal berharga setelah membaca buku ini bukan perasaan bangga sebagai bangsa pemilik Pulau Run, yang pernah ditukar dengan Manhattan, salah satu kota utama di Amerika Serikat, seperti tertera dalam sampul buku ini. Lebih penting memaknai buku ini dalam memahami posisi penting Indonesia di masa lalu sebagai wilayah penghasil komoditas global, yaitu rempah-rempah—yang menjadi pintu akumulasi kapital bangsa Eropa.

Kongsi Inggris-Belanda

Perburuan rempah-rempah menjadi penanda penting menguatnya relasi pemerintahan dan pebisnis Eropa, serta tonggak lahirnya korporasi modern transnasional: kongsi dagang Inggris, The East India Company (1599), pesaingnya kongsi dagang Belanda, Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), pada 1602. The East India Company hampir bangkrut lebih setengah abad kemudian, tapi diselamatkan oleh suntikan dana menjadi korporasi modern, permanen dengan saham gabungan. Ini mengingatkan kejadian yang dipraktikkan korporasi masa kini.

Perseteruan bangsa Eropa atas pulau-pulau rempah, yang melibatkan Pulau Run, melahirkan perjanjian damai antara Inggris-Belanda: Pakta Westminster pada 1654, yang memasukkan tuntutan biaya restorasi Pulau Run. Namun, perjanjian ini belum mengakhiri siksaan terhadap Run. Pada 1664, Pulau Run kembali mengalami penghancuran besar-besaran, rumpun pala ditebang dan tumbuhan dibakar hingga ke akar-akarnya oleh Belanda. Run menjadi karang tandus dan tidak ramah. Inilah yang menjadi alasan Inggris menuntut pertukaran Pulau Run dengan Manhattan. Namun, akhirnya, di balik semua dinamika pertukaran tersebut, yang paling menderita adalah penduduk Pulau Run. Inilah makna pertukaran itu.

Tulisan ini sebelumnya telah diterbitkan dalam rubrik resensi Koran Kompas