Tulisan ini sebelumnya telah mengalami proses penyuntingan dan telah dipublikasikan oleh Tempo. Tulisan ini dapat dilihat dalam laman https://kolom.tempo.co/read/1179148/akar-masalah-dan-konflik-agraria

Eko Cahyono

Peneliti Sajogyo Institute

Dua pekan lalu, Koran Tempo menyajikan komentar dan pendapat berbagai pihak mengenai ragam persoalan agraria. Namun sedikit yang menguraikan akar masalahnya. Menurut hemat saya, setidaknya ada tiga akar masalah dan konflik agraria, yakni (a) paradigma komodifikasi sumber agraria, (b) penyederhanaan hubungan manusia dan tanah-airnya, (c) kelanjutan residual konsekuensi ketimpangan struktural agraria.

Setidaknya ada tiga mazhab dalam memandang sumber agraria. Pertama, konservasionistik, yang mendudukkan sumber agraria dan alam semata untuk pelestarian. Kedua, developmentalistik, yang memandang sumber agraria dan alam sebagai aset pembangunan. Ketiga, eko-populistik, yakni cara pandang holistik bahwa manusia, flora-fauna, dan lingkungannya adalah satu kesatuan ekosistem. Hilangnya satu unsur akan mengguncang sendi unsur lainnya (Witter and Bitmer, 2005).

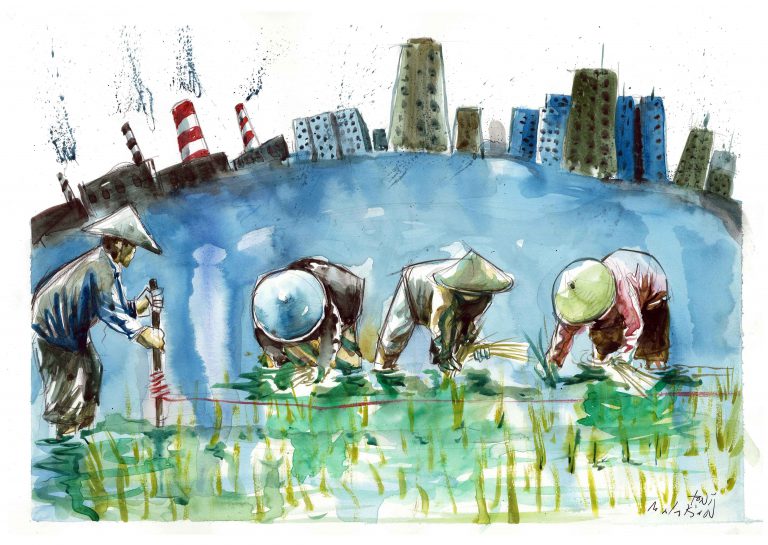

Namun watak kebijakan agraria kita masih didominasi cara pandang developmentalistik. Penanda utamanya bisa disaksikan dari perluasan dan pendalaman industri ekstraktif dan eksploitatif atas sumber agraria. Misalnya, berbagai analisis telah lama memperingatkan bahwa daya dukung dan daya tampung ekologis Pulau Jawa rawan ambruk (Java Collapse, Walhi, 2010), tapi pulau ini masih terus dibebani tambahan industri ekstraktif baru. Kasus pembangunan pabrik semen di pegunungan kars Kendeng, Jawa Tengah, dan industri tambang emas Tumpang Pitu di Banyuwangi, Jawa Timur, dapat menjadi contoh aktualnya.

Pada beberapa kasus justru terjadi kombinasi paradigma developmentalistik dan konservasionistik. Hal ini terlihat, misalnya, dalam proyek pariwisata dan aneka jenis proyek hijau. Proyek itu seolah-olah demi tujuan konservasi dan pelestarian lingkungan, tapi pada praktiknya adalah perampasan hijau (green grabbing). Atas nama ekowisata, eco-park, geo-park, dan lain-lain, hak dasar masyarakat adat atau lokal boleh digusur dan diabaikan (Sajogyo Institute, 2017). Kedua paradigma ini memiliki kesamaan dasar bahwa sumber agraria sebagai aset boleh dikomodifikasi seperti barang dagangan di pasar.

Maka diperlukan suatu terobosan perubahan paradigma pembangunan yang dilandasi nalar eko-populistik. Prinsipnya adalah kesungguhan untuk menjaga keseimbangan hubungan manusia-manusia, manusia-alam, dan manusia-Tuhan sekaligus sebagai satu mantra. Kita mengambil “secukupnya” untuk keberlanjutan kehidupan generasi berikutnya.

Hubungan manusia dengan tanah dan sumber agrarianya pada dasarnya berlapis dan kompleks, dari hubungan bersifat sosial, ekonomi, budaya, dan ekologis sampai religio-magis (spiritual). Proyek pembangunan kerap menyederhanakan hubungan tersebut menjadi sekadar bersifat ekonomi dan mencabut paksa manusia dari hubungan-hubungan berlapis tersebut yang berujung pada konflik agraria (Polanyi, 1944).

Rusak dan hilangnya tanah, hutan, sumber air, dan ruang hidup masyarakat dianggap selesai dengan mekanisme ganti rugi dan sejenisnya. Padahal hilangnya kebun sagu bagi masyarakat Papua, misalnya, berarti pula lenyapnya budaya, tradisi, nilai, dan dimensi spiritual. Sebab, pohon sagu adalah filsafat hidup, bukan semata sumber pangan.

Maka, saat konflik agraria terjadi, tuntutan yang muncul tak dapat digeneralisasi semata demi pemenuhan hak (ganti rugi yang pantas) atau penyelesaian hukum yang adil. Tapi lebih dari itu, yakni tuntutan pengembalian ruang hidup mereka yang rusak dan hilang. Padahal yang hilang itu tak bisa semua dikalkulasi secara ekonomi (Inkuiri Nasional Komnas HAM, 2016).

Masalah dan konflik agraria juga merupakan satu rangkaian dari endapan masalah historis yang belum terputus hingga kini. Konflik agraria petani di wilayah hutan Jawa, misalnya, adalah warisan konsep perhutanan ilmiah ala Jerman yang dipakai kolonial Belanda dan diteruskan hingga kini. Salah satu doktrinnya adalah “hutan adalah wilayah tak berpenghuni” sehingga manusia dianggap sebagai ancaman, bukan potensi solusi dalam pengelolaan hutan.

Beragam krisis dan ketimpangan agraria pedesaan akibat proyek pertambangan, perkebunan, dan kehutanan adalah kelanjutan dari pengkavelingan sumber agraria sejak regulasi ketiga sektor tersebut lahir seiring dengan lahirnya Orde Baru pada 1967. Anehnya, undang-undang sektoral tersebut justru mereduksi dan mendelegitimasi mandat dari Undang-Undang Pokok Agraria 1960, yang menegaskan batas minimum dan maksimum penguasaan tanah.

Hingga kini upaya korektif atas masalah ini belum tuntas. Jika pun telah muncul inisiatif kebijakan nasional agraria, umumnya masih sibuk di lapis luar dan hanya salah satu dimensi dari Reforma Agraria, yakni legalitas aset dan sertifikasi tanah. Padahal yang dibutuhkan adalah keberanian untuk restrukturalisasi ketimpangan penguasaan tanah dan sumber agraria.

Di sinilah titik masalahnya karena induk semangnya adalah oligarki dan gurita mafia sumber daya alam yang pengaruh politik-ekonominya tidak saja bersifat nasional, tapi juga transnasional (Catahu Jatam, 2018/Auriga, 2018/Catahu TuK, 2018). Dalam banyak kasus korupsi sumber daya alam, oligarki ini memiliki kekuatan membentuk pseudo-legal dan melakukan state capture. Dengan mengatasnamakan negara dengan topeng legal, mereka mengeruk keuntungan pribadi dan kelompoknya sendiri (KPK-GNPSDA, 2018).

Dengan demikian, siapa pun presiden yang terpilih nanti, jika tak berani dan tak mau mengubah, mengoreksi, dan membongkar tiga akar masalah tersebut, “sang pemenang” tetap akan sama: oligarki.