Indonesia merupakan negara yang memiliki risiko tinggi akibat perubahan iklim. Hal ini dapat dilihat dari terjadinya berbagai bencana alam yang dipicu oleh perubahan iklim dan bencana ekologis akibat ulah manusia yang penanganannya terhambat oleh perubahan iklim.

Oleh Mia Siscawati

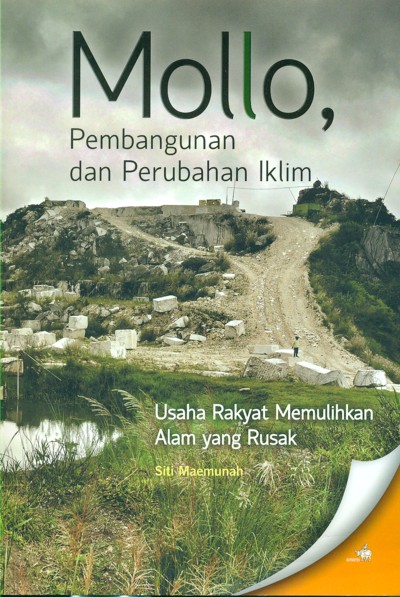

Judul: Mollo, Pembangunan dan Perubahan Iklim: Usaha Rakyat Memulihkan Alam yang Rusak

Penulis: Siti Maemunah

Penerbit: Penerbit Buku Kompas

Cetakan: 1, 2015

Tebal: xxi + 106 halaman

ISBN: 978-979-709-959-6

Indonesia juga merupakan salah satu negara berkembang yang dianggap memberikan kontribusi emisi karbon akibat penggundulan hutan (deforestasi) dan penurunan kualitas hutan (degradasi hutan). Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia merupakan salah satu bencana ekologis yang memberikan kontribusi emisi karbon. Selain menghadapi hambatan struktural, penanganan kebakaran hutan dan lahan pada tahun 2015 juga dihadang oleh kemarau ekstrem akibat El Nino yang merupakan dampak dari perubahan iklim.

Komunitas adat dan berbagai komunitas lokal di berbagai wilayah Indonesia yang kehidupannya sangat bergantung pada sumber daya alam merupakan kelompok yang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Di dalam setiap komunitas tersebut perempuan dari berbagai kelompok sosial, terutama di lapisan bawah dan kelompok marjinal, memiliki tingkat kerentanan yang lebih tinggi. Kerentanan mereka terkait dengan ketidakadilan akses dan kontrol terhadap sumber daya alam dan sumber daya lainnya serta ketimpangan relasi kuasa dan relasi sosial di berbagai tingkat strata sosial, baik tingkat keluarga, klan, komunitas, negara, maupun dunia. Meski demikian, mereka memiliki daya bertahan dan kemampuan untuk memperjuangkan keberlangsungan hidup mereka. Kelompok-kelompok sosial lain di komunitas tempat mereka berasal juga tidak berdiam diri. Mereka mengembangkan beragam cara untuk menghadapi perubahan iklim, baik tindakan pencegahan (mitigasi) maupun tindakan menyiasati (adaptasi).

Salah satu komunitas adat yang melakukannya adalah komunitas adat Tiga Batu Tungku yang terdiri atas tiga subkomunitas, yaitu Mollo, Amanatun, dan Amanuba, yang ruang hidupnya terletak di wilayah Pulau Timor, Nusa Tenggara Timur. Buku ini memaparkan rangkaian narasi tentang bagaimana orang Mollo, yang wilayah adatnya ditempatkan sebagai bagian kepala dari keseluruhan wilayah adat Tiga Batu Tungku, menggunakan pengetahuan lokal, tradisi, dan kearifan setempat dalam mempertahankan keberlangsungan kehidupan mereka pada era di mana perubahan iklim mulai menunjukkan dampaknya di tingkat tapak.

Makna bumi

Ditulis dengan pendekatan etnografis, buku ini merupakan hasil rekaman seorang aktivis lingkungan yang memiliki kesempatan berinteraksi secara dekat dengan komunitas Mollo sejak tahun 2003. Maemunah menuturkan tentang pemaknaan orang Mollo mengenai fungsi tanah, batu, pohon, air, dan berbagai komponen sumber daya alam lainnya, serta bagaimana pemaknaan tersebut dikembangkan menjadi berbagai bentuk tradisi lokal dalam pengelolaan sumber daya alam yang masih berlanjut hingga kini dan digunakan sebagai salah satu fondasi untuk mempertahankan kehidupan.

Meski demikian, Maemunah tidak berhenti sampai di sini. Ia mengajak pembaca memahami beragam masalah lingkungan dan masalah sosial di wilayah Mollo yang bersumber dari hadirnya berbagai bentuk kekuasaan oleh berbagai aktor luar sejak masa kolonial hingga masa kini. Pada masa Orde Baru, atas nama pembangunan, sebagian besar ruang hidup orang Mollo ditetapkan menjadi kawasan hutan negara dan areal penggunaan lain yang pengaturan pengelolaannya berada di tangan aktor-aktor negara, pemegang modal, dan aktor-aktor nonnegara lainnya.

Pemaparan keseluruhan dinamika tersebut di atas menunjukkan bahwa penulis buku ini dipengaruhi oleh ekologi politik (political ecology). Pendekatan ekologi politik merupakan pengembangan dari pendekatan ekologi budaya dengan memberikan perhatian pada kontribusi aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam mengkaji kompleksitas masalah lingkungan. Pendekatan ekologi politik klasik menempatkan komunitas sebagai obyek kekuasaan negara, regulasi, pemerintahan, dan kekuasaan kapital. Maemunah mengadopsi pendekatan ekologi politik kontemporer. Dia menempatkan komunitas Mollo sebagai subyek yang aktif membangun identitas kolektif, mengembangkan pengetahuan lokal dan tradisi setempat, sebagai subyek dalam pengembangan visi alternatif dalam pengurusan kekayaan alam dan sumber-sumber kehidupan sekaligus melakukan perlawanan terhadap kekuasaan eksternal yang mengancam ruang hidup mereka.

Meski demikian, Maemunah belum mengeksplorasi komunitas Mollo sebagai entitas plural yang heterogen yang di dalamnya terdapat beragam kelompok sosial akibat beragam perbedaan termasuk kelas sosial-ekonomi-budaya, kesejarahan dan politik lokal, jenis kelamin, umur, dan berbagai aspek sosial-budaya-politik lainnya. Di dalam tubuh komunitas Mollo pasti terdapat pertarungan pemikiran, kepentingan, dan kekuasaan antar berbagai pihak dan kelompok sosial, mulai dari tingkat rumah tangga, keluarga besar, klan, kampung, hingga ke tingkat yang lebih tinggi yang berkelindan dengan bekerjanya kuasa pihak eksternal di tingkat tapak.

Perempuan Mollo

Maemunah juga belum menampilkan wajah perempuan Mollo yang plural, berbagai masalah tersendiri dihadapi perempuan Mollo, terutama dari kelompok marjinal, serta posisi para perempuan dari berbagai kelompok sosial dalam perjuangan kolektif mereka dalam mempertahankan ruang hidup dan kehidupannya. Maemunah memang menampilkan pandangan Mama Aleta, salah satu tokoh perempuan yang memimpin gerakan perlawanan mempertahankan ruang hidup orang Mollo. Namun, Maemunah belum memberikan ruang bagi perempuan Mollo dari berbagai kelompok sosial lain, termasuk kelompok marjinal, untuk mengartikulasikan narasi mendalam mereka tentang bagaimana pertarungan politik pembangunan terkait sumber daya alam dan krisis ekologis-sosial yang menyertainya menghadang perempuan Mollo. Dengan kata lain, tuturan para perempuan Mollo belum ditempatkan sebagai bagian dari narasi utama buku ini.

Limitasi tersebut di atas merupakan tantangan untuk kajian lanjutan. Yakni kajian mendalam yang menelusuri kompleksitas posisi perempuan Mollo dari berbagai kelompok sosial dalam mempertahankan ruang hidup dan kehidupan mereka dalam merespons kebijakan pembangunan di era perubahan iklim.

Arus Utama Ekofeminisme

Struktur masyarakat patriarki umumnya tidak menyediakan banyak pilihan dan ruang bagi perempuan untuk menuangkan pengalamannya dalam menghadapi krisis ekologi. Kebijakan pembangunan yang eksploitatif dan perubahan iklim yang merusak lingkungan memperburuk kehidupan perempuan dan anak-anak. Maka, gerakan ekofeminisme menjadi relevan dalam mengatasi dampak pembangunan yang bernuansa “maskulin”. Ekofeminisme berupaya memecahkan masalah kehidupan manusia dan alam yang berangkat dari pengalaman perempuan mengelola dan melestarikan alam.

Upaya-upaya untuk membangun ekofeminisme menjadi pemikiran populer digali dalam buku Ekofeminisme II: Narasi Iman, Mitos, Air dan Tanah, (Jalasutra, 2014). Buku ini akumulasi dari 17 tulisan hasil kajian para dosen dari beberapa perguruan tinggi dan hasil penelitian sejumlah lembaga. Beberapa tulisan menggabungkan antara mitos dan ekofeminisme. Dewi Candraningrum, misalnya, menulis tentang wanita di lereng Gunung Merapi yang hidup berdampingan dengan mitos “Ibu Merapi”. Bagi mereka Gunung Merapi sesungguhnya adalah “ibu” bagi mereka. Penambangan pasir dan batu yang semakin marak di daerah Merapi dipercaya dapat membuat “ibu” mereka murka sehingga timbul bencana. Mereka menentang penambangan pasir dan memberi peringatan adanya ancaman kerusakan lingkungan.

Peran perempuan dalam mengatasi ancamam kerusakan juga muncul dalam tulisan Arianti Ina Restiani Hunga mengenai ancaman limbah produksi batik rumahan. Resistensi perempuan terhadap ancaman limbah industri batik mendorong munculnya para perempuan pelopor gerakan batik ramah lingkungan. (IGP/LITBANG KOMPAS)

Perempuan Melawan Beban Iklim

Perubahan iklim memberikan pengaruh yang berbeda terhadap kesehatan reproduksi dan seksual perempuan dan laki-laki. Perempuan lebih rentan daripada laki-laki. Proses kehamilan, melahirkan, menyusui, dan aktivitas domestik seperti memasak, membuat perempuan membutuhkan air lebih banyak. Sayangnya, kebijakan pembangunan selama ini cenderung bias gender, tidak berpihak kepada perempuan.

Isu tentang kesehatan reproduksi dan hak reproduksi serta seksual hak reproduksi itu menjadi agenda Konferensi Internasional untuk Populasi dan Pembangunan di Kairo tahun 1994. Konferensi membahas isu-isu kesetaraan gender, hak asasi manusia, perubahan iklim, dinamika populasi, konflik, bencana alam, ketahanan pangan dan gizi, serta akses pada sumber daya alam. Hasilnya gagasan tentang perubahan paradigma pembangunan yang mempromosikan sexual and reproductive health and rights (SRHR) sebagai ukuran pembangunan.

SRHR menjadi tema buku Ekofeminisme III: Tambang, Perubahan Iklim, dan Memori Rahim (Jalasutra, 2015). Salah satu topik kajian dalam buku ini adalah kisah para perempuan Mollo, di Nusa Tenggara Timur, saat berhadapan dengan kelindan politik pengelolaan sumber daya, masalah pangan, dan cita-cita untuk tetap bertahan pada nilai kedaulatan yang selama ini mereka yakini. Berbasis penelitian etnografi, Desintha D Asriani menangkap potret gerakan perempuan Mollo dalam bingkai ekofeminisme.

Kisah perjuangan perempuan Mollo juga diulas dalam tulisan Ira D Mangililo. Namun, tema kajian yang dilakukannya berpusat pada upaya perempuan Mollo melindungi alam mereka dari pertambangan mangan.

Resensi ini sebelumnya telah diterbitkan oleh Harian Kompas (cetak) pada 12 Maret 2016

Ilustrasi gambar di dapatkan dari : apps.kmn.kompas.com